流动性经济学|一场终结全球化的危机

如同格林斯潘一上任就遭遇1987年金融恐慌一样,伯南克在2006年初接任美联储主席时,美国房地产泡沫也即将崩溃。不同的是,伯南克低估了危机蔓延的速度,忽视了金融机构之间的相互依赖程度,早期的行动有些迟缓,直到上任一两年以后才认识到事态的严重性。

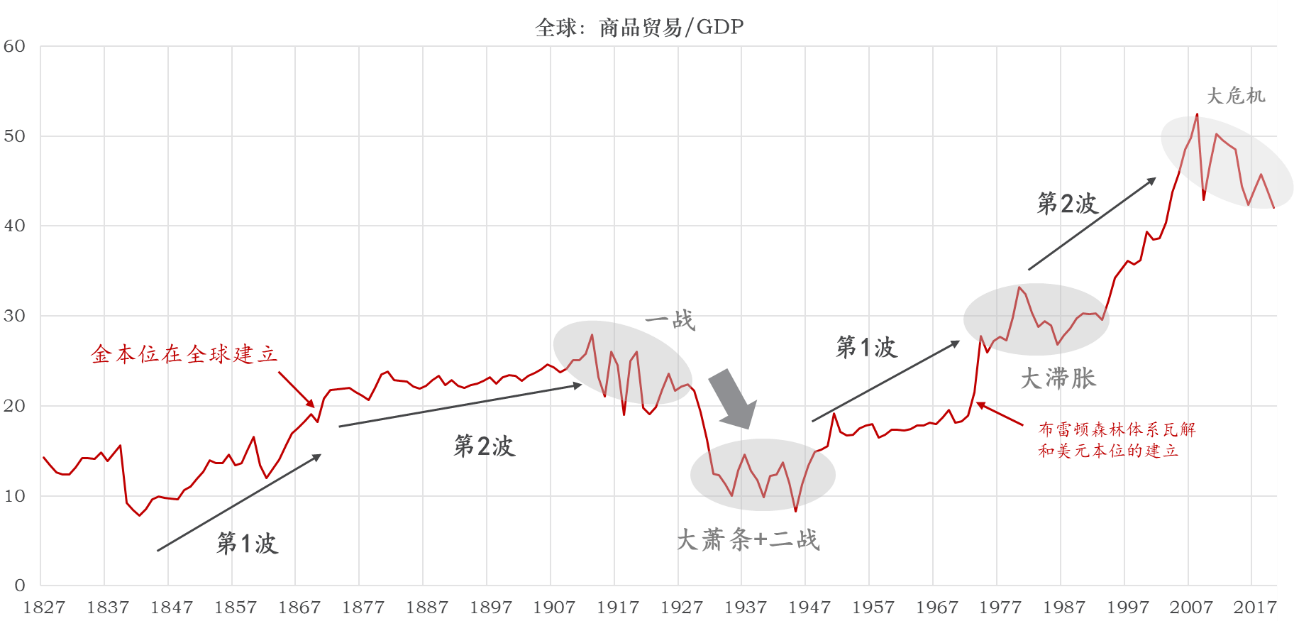

于美国而言,2007-2009年全球金融危机(简称“大危机”)是一场仅次于“大萧条”的危机。鉴于大危机与上世纪80年代以来的金融自由化和全球化进程密切相关,哥伦比亚大学历史学教授亚当·图兹(Tooze)称之为“全球化时代的第一场危机”。它也是一场终结全球化的危机。从全球商品贸易(或跨境资本流动)相对于GDP的规模来说,2008年是二战后全球化的顶点(

图1)。

图1:全球化的起落(1827-2020)

数据:our world in data;世界银行;东方证券财富研究

全球化是一个多维度和多层次嵌套式的动力系统,双边或多边协定搭建了制度框架,主权国家、国际多边组织和跨国公司是规则制定者。资本、技术和劳动等生产要素,以及商品与服务的流动是全球化的主要内容。如同水流只有在高低有别的地形中才能形成一样,全球化也必然伴随着某种形式的不平衡。在一定的边界内,不平衡往往是全球化的必要条件。因为,在极端假设下,假如国家是同质的,有同样的要素禀赋结构,处于同样的经济发展阶段,贸易或资本跨境流动不会发生。但是,一旦越过某个临界值,不平衡必将带来体系的重构。大危机就是一个临界点。

二战后全球化的三个阶段二战后的全球化,可以被划分为三个阶段。

第一个阶段是1945-1973年,为布雷顿森林体系1.0时期。基本特征是:政经格局为两极对立,彼此孤立,西方阵营内部实行金汇兑本位+固定汇率+自由贸易+资本管制的组合制度。

布雷顿森林体系建立了黄金-美元本位,本质上仍是固定汇率制。这主要是吸取了两次世界大战时期的教训。战后的共识是,两次世界大战期间的纸币泛滥和竞争性贬值是摧毁经济,导致政治动荡的重要原因。之所以要对资本进行管制,也是为了维护固定汇率和本国货币政策自主性。在“三元悖论”框架下,资本自由流动、汇率稳定和货币政策独立性不可兼备。国际金融领域最新的研究表明,只要资本自由流动,固定汇率和货币政策独立性都很难维持。本阶段,跨境资本流动规模较小,与贸易的波动基本一致,且主要发生在西方阵营。

第二个阶段为1973年到2008年,可被称为布雷顿森林体系2.0时代。经过上世纪70年代“大滞胀”时期的调整后,80年代中期开始全球化进入新阶段。

本阶段与第一阶段存在本质上的不同,其基本特征是:美元本位+浮动汇率+自由贸易+金融自由化。从生产端到需求侧,全球大市场开始形成,生产分工的特点是横向和纵向一体化并重,且后者在规模上居于主导地位。金融层面,在一系列金融自由化改革措施的刺激和信息通信技术的支持下,跨境直接投资规模快速膨胀,规模和增速都数倍于贸易,并且不再局限于发达国家内部。正是因为资本的跨境流动和跨国公司的发展,价值链贸易逐渐成为主导形式。一般而言,如果一家公司能以比在本国至少低20%的成本生产一种产品,离岸外包就是符合成本-效益原则的。

第三阶段从2009年持续至今。全球商品贸易占GDP的比例在2008年达到52.5%的高点后持续回落,2020年已经下降到42%,累计降幅10个百分点。政策制定者和学术界开始重新思考全球化的意义。大危机揭示了全球秩序和美国国内的多条“断层线”(拉詹,2017),宣告了效率优先的全球化时代的终结,国家安全、政治和地缘维度被摆在了更加重要的位置。如果说大危机在2007-2012年还只是一场金融和经济危机,2013年以后开始演变为“后冷战世界秩序全方位的政治和地缘政治危机”。

从金融危机到世界秩序重构一定程度上,核心国家的意愿和能力,决定了全球化的进程。当前无疑是美国,因为二战后的全球化是建立在美元作为公共品,以及美国作为美元的垄断提供者和全球体系的设计者、维护者的基础上之上的。美国在享受美元“嚣张的特权”的同时,也承担着维护体系运行之责任和成本。这实际上也是种义务,因为美国也是这个体系的最大既得利益者。当权力与责任、收益与成本不对等时,全球秩序便进入非稳态。更确切地说,当美国感觉其从该体系中获得的收益小于其付出的成本,或者,当其感觉搭便车者(free-rider)获得了非对称性收益,尤其是搭便车者还挑战了其规则制定权时,美国便不再有激励去维护该体系,甚至会主动破坏其建立的秩序。

在解释两次世界大战和大萧条时期的世界混乱状态时,美国著名经济史学家金德尔博格认为,灾难的根源于美国和英国的经济与金融地位不匹配。一方面,随着制造业和经济实力的衰落,英国向全球提供金融公共品的能力衰减;另一方面,19世纪末,美国就取代了英国成为全球最大的经济体和最重要的制造业大国,但在金融上,美元尚未取代英镑,纽约尚未取代伦敦,美国未能向全球提供金融公共品。

毕竟,直到1914年美联储才正式运行。虽然1925年美元就取代了英镑而成为最重要的储备货币,确立起了金融霸权(埃肯格林,2011),但美国对外奉行的却是孤立主义外交政策和保护主义的贸易政策,且直到二战后,美国的金融霸权才稳固。所以,在两次世界大战期间,英国是有意愿却没能力提供公共品,而美国却是有能力没意愿。

从国际政治和经济的综合视角来说,后危机时期与大萧条有一定的相似性。经济方面是长期停滞(secular stagnation),这个概念由阿尔文·汉森(Alvin Hansen)在上世纪30年代末提出,被用来描述大萧条时期的经济低迷状况。

萨默斯借用其来描述2008年之后的全球经济状况(Summers,2013),并且,人口因素都是导致长期停滞的重要原因;全球化方面,是旧秩序的终结和逆全球化的开始,上一次全球化的转折点是1913年,大萧条期间陷入低谷,直到二战结束后才得以建立新秩序。这一次的转折点是2008年,目前仍处在重构之中;国际政治格局方面,是霸权解体危机,世界将临“金德尔博格陷阱”。或者说,经济停滞和逆全球化,以及期间可能出现的各类冲突,如战争和贸易战等,都是霸权解体危机的表现。

美联储的“灭火行动”伯南克称大萧条为“宏观经济学的圣杯”,因为它为经济史研究者提供了无尽的宝藏,此后每一次危机期间的救助措施都可被看作是避免大萧条再次发生的必要举措。在对大萧条的解释中,弥尔顿·弗里德曼毫无疑问是最有影响力的。无论是在经典著作《美国货币史》还是在学术论文中,抑或是在公开演讲中,他都一以贯之地坚持,如果不是美联储执行了错误的紧缩政策,大萧条就不会发生。在对大萧条的反思上,伯南克是弗里德曼的信徒。

大危机后,以金融危机为主题的出版物可谓汗牛充栋,伯南克、保尔森和盖特纳三位“救火队长”的回忆录备受好评。直到2018年前后,危机十周年还是各大论坛和出版物偏爱的主题。此时,世界仍处在危机的阴影中,美联储政策正常化进程尚未完成。欧央行甚至尚未开启正常化,因为它直到2015年才开始实施QE。国内则在以供给侧结构性改革为抓手来消除“4万亿”计划的负后遗症。2019年,三位“救火队长”还合著了一本书,命名为《灭火》(firefighting),回忆了“火灾”发生的全过程,描述了政府的“灭火”行动,并建议在“下一场大火”到来之前应做好哪些准备。2020年2月,就在大流行扩散到美国前夕,他们联合编著的新书《第一时间响应》上市,从不同研究者的角度对大危机进行了复盘,总结了经验教训,可谓恰逢其时。大流行期间,美联储第一时间响应,挽狂澜于既倒。不得不说,亲历者们的说教是有效的。

对大危机发生的原因和政府救助行为的反思,塑造了后危机时代以资本充足率为核心的金融监管框架,促成了美联储货币政策框架的一次“范式转变”——从短缺准备金框架转向充足准备金框架。后疫情时代,在2020年8月修订的长期货币政策框架的指导下,美联储误判了通胀膨胀的形式,以劳动力市场的未实质性复苏为由持续实施适应性的货币政策,推迟了非常规货币政策的正常化,使沃尔克以来建立的政策信誉受损。“急行军”式的正常化节奏加剧了金融市场的波动,不断抬升的无风险利率损害了金融机构的资产负债表。根据历史经验,在通胀率大于5%和失业率小于4%的情况下收缩货币政策,美国经济“硬着陆”的概率接近100%。

(作者邵宇为东方证券首席经济学家、总裁助理,陈达飞为东方证券财富研究中心总经理、博士后工作站主管)