这部场场爆满的木偶音乐剧,如何让“小观众”坐得住

因为在黄浦区报童小学举办活动的一次偶然,上海木偶剧团发现,原来《卖报歌》就源自于此,再通过进一步走访,将70多年前报童们为民族解放走街串巷的故事创作为木偶音乐剧《报童之声》。自去年7月首演以来,该剧场场爆满,深受小朋友的喜爱。日前,上海木偶剧团召开研讨会,邀请多位业内专家与主创共同探讨如何进一步提升剧目的品质。

“啦啦啦,啦啦啦,我是卖报当小行家。”每当熟悉的歌声响起,总会引发全场大合唱。《报童之声》讲述了1949年临近解放的上海,一群靠卖报维生的流浪孩子,在报童学校年轻的共产党员艾可馨老师的教导下,学习革命歌曲和文化知识,走上了革命道路。小报童们不断为地下党递送情报,摸排敌人情况,为迎接上海解放作出了特殊的贡献。

该剧作为上海木偶剧团为庆祝建党百年创排的重点扶持作品,是国家艺术基金资助项目和上海文化发展基金会资助项目。评论家毛时安高度赞扬了其扎根上海本土故事的特点:“这是一部具有浓郁上海地方特色的红色题材作品,聚焦小报童,将历史题材与儿童生活与精神世界结合,让报童在上海解放前夕的地下斗争的事迹得到充分表现,尤其是从中发掘了童心中的友爱、互助、向往光明的品质。”

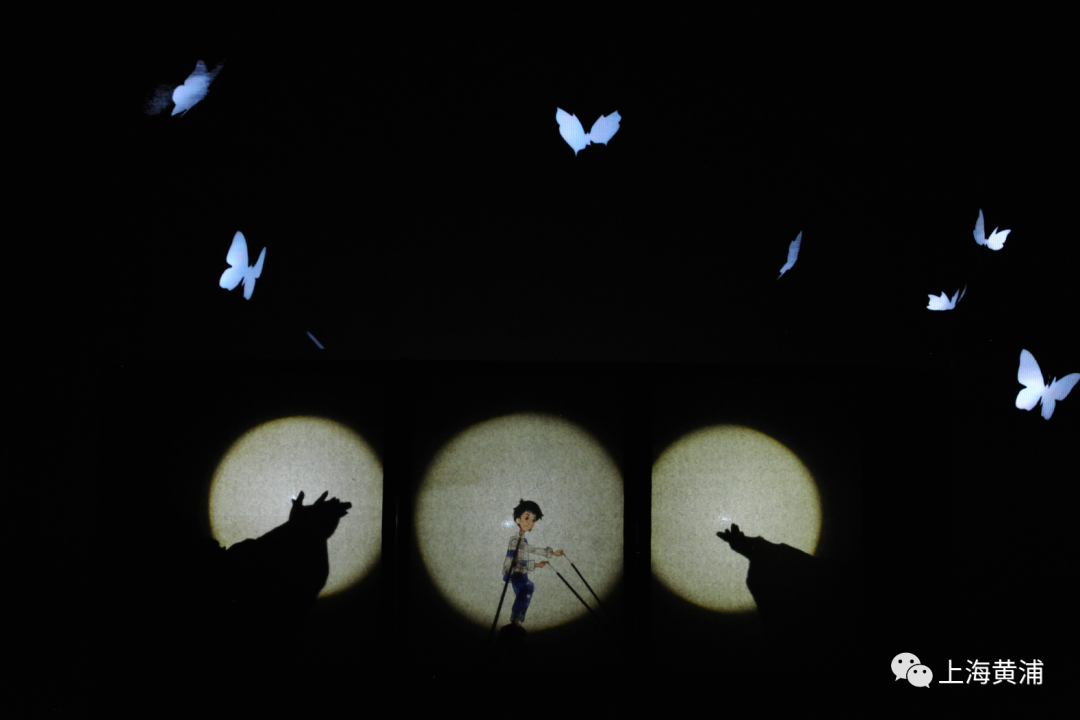

海派木偶向来愿意在制作上勇于创新突破,毛时安认为,《报童之声》第一次将3D打印技术运用于木偶表演,让木偶的形象更易于孩子接受。可旋转的西瓜头、“会说话”的眉毛、可遮挡的外衣、会伸长的双手等木偶机关,以及用高科技材质打造的木偶轮廓,让木偶表演起来更具表现力和亲合力。这种科技创新与艺术的融合,让海派木偶这种非物质文化遗产展现了新的活力,多元化的木偶形式,不仅让审美最大化,也让观众更深入地沉浸到剧中去。

《报童之声》也是上海木偶剧团首次挑战木偶音乐剧,将载歌载舞的艺术表现与木偶表演有机结合,展现旋律与操纵艺术的新舞台空间。对此,编剧喻荣军表示:“以聂耳所作的《卖报歌》为基础,延伸出了一系列让孩子们朗朗上口的革命歌曲,木偶与演员的歌舞表现得十分自然,生动地讲述了历史。一直以来,上海木偶剧团追求一戏一格,每一个戏都有新的不一样的元素,这部作品不仅做到了创新而且十分精致。”

评论家刘明厚对近90分钟的演出无一小观众退场或因坐不住而喧闹的状况印象深刻,“毫无疑问,《报童之声》是一部优秀的、具有较为鲜明的现代戏剧品格和海派艺术特点的木偶音乐剧,把这段不能忘却的历史告诉今天的孩子们是非常有必要且有深刻的现实意义的,体现了上海木偶剧团一向秉持对小观众负责、制作精品力作的态度与精神。而且,观演后剧场还为观众提供木偶的操作体验,这是该剧演出之外带给大家的收获。”

上海木偶剧团团长何筱琼透露,虽然用木偶剧做现实主义题材会受到一定限制,但是随着科技的高速发展,剧团在木偶的制作理念、机关研发等方面都在不断提升。“未来海派木偶人将在传承传统文化的同时,海纳百川、勇于挑战自我,创作出更多优秀的海派木偶作品,为演艺大世界、亚洲演艺之都贡献自己的力量。”