俞振飞诞辰120周年,江南昆曲大会系列活动启动

江南昆曲大会之《雅韵千秋——俞振飞诞辰120周年纪念展》和《戏曲人物画展》元月12日下午在云间会堂艺术中心启动。俞振飞是我国著名的京昆大家和戏曲教育家,120年前,正是俞振飞出生的日子。

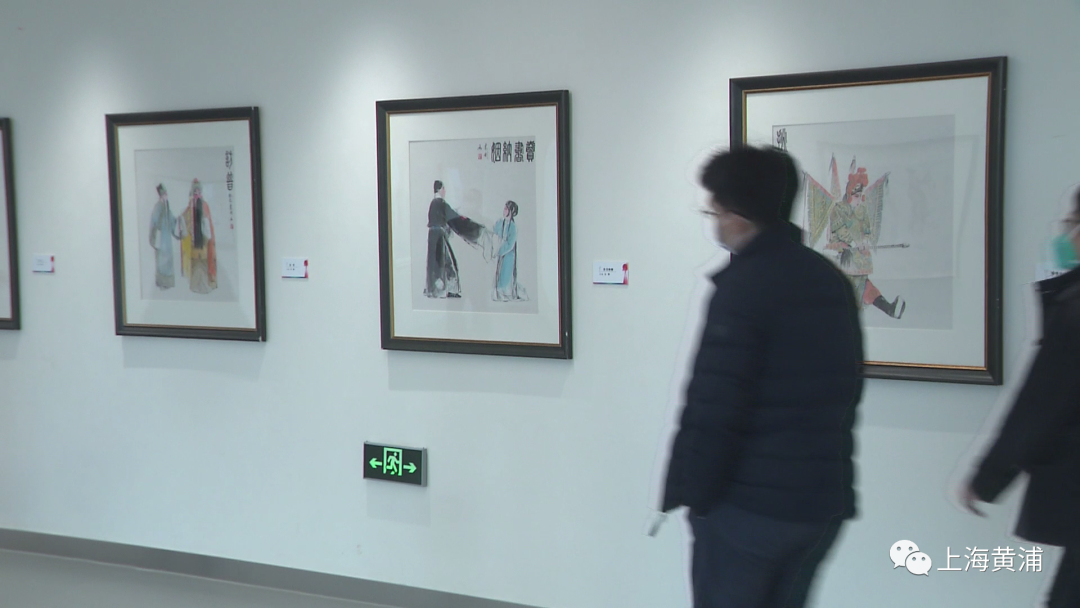

在长达70年的艺术生涯中,俞振飞创造了数以百计、光彩夺目的舞台形象,形成了儒雅、秀逸、富于书卷气的“俞派”风格。同时俞振飞还是我国享有盛誉的京昆表演艺术大师和杰出的戏曲教育家,曾担任上海市戏曲学校校长和上海昆剧团团长,培养了众多戏曲接班人,为昆曲的复兴做出了不可磨灭的贡献。主办方希望通过“叙史”与“传艺”相结合的当代传统戏曲艺术展,缅怀大师风范,弘扬“俞派艺术”精神,激励当代戏曲艺术守正创新。

俞振飞为“江南曲圣”俞粟庐之子,自幼接受乃父正宗昆曲唱口的熏陶和严格训练。这是采用新媒体幻影成像技术展现的俞振飞6岁时刻苦学习的场景。每日俞振飞在俞粟庐带领督促下念曲。少年的俞振飞颇以为苦,但也因此练就了近世无出其右的唱念功底,令他在日后的演艺生涯中受益终生。

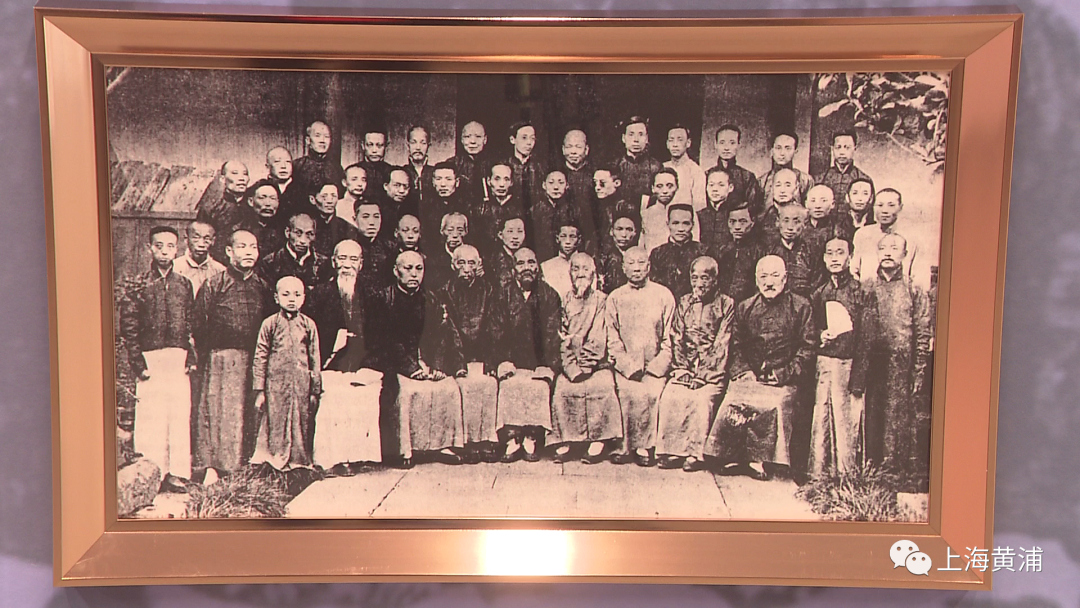

这是拍摄于1918年海宁王欣甫别业耐园的一张集体照,是现存的俞振飞最早的照片。

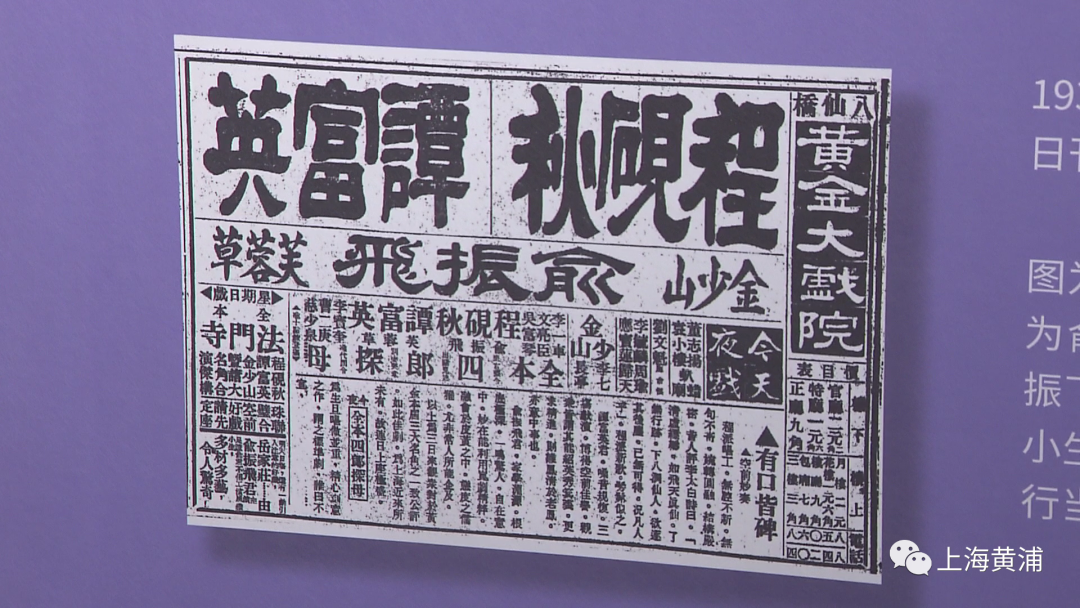

这是1940年11月30日在《申报》第14版刊登署名“华”之《记名小生俞振飞》,述俞振飞“以年已而立,练功吊腿,骨骼已硬,觉难有成就,二年后改学文戏,研究面部表情,进步甚速”。

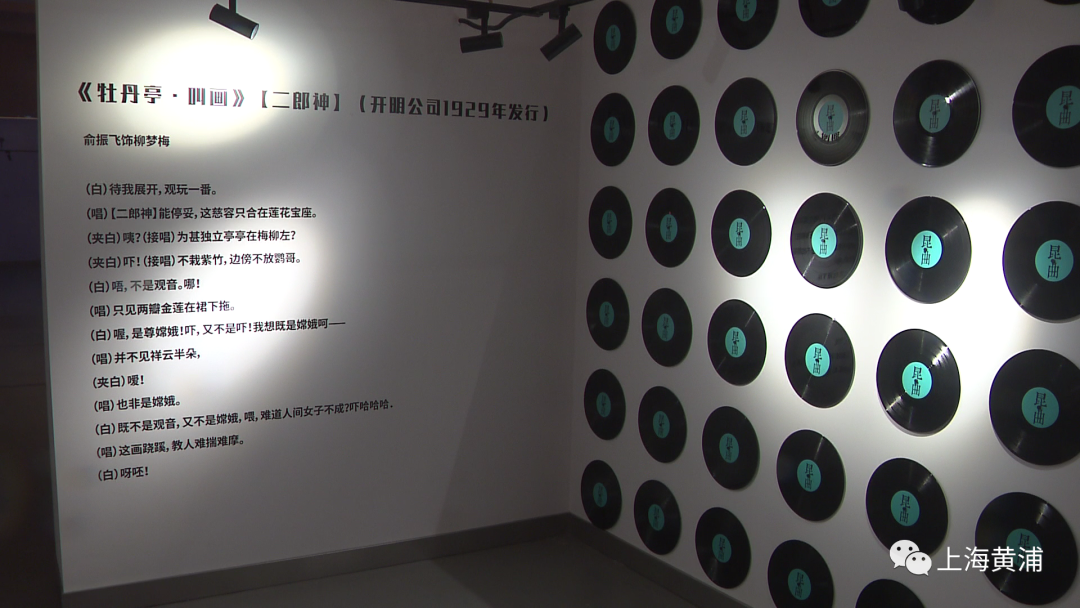

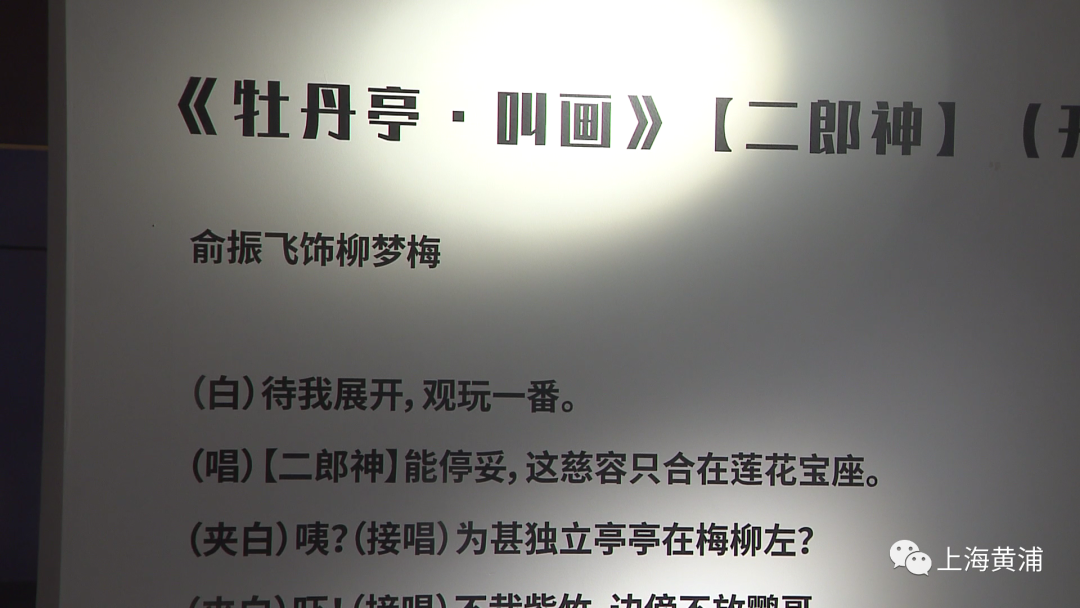

展览利用新技术,设立了大量的互动场景。在视听区域,观众可以通过影像了解俞振飞的真实舞台表演景象。在这间视听室内,观众只要走到感应区域,头上的放映设备就会播放由开明公司于1929年发行的俞振飞表演的昆曲《牡丹亭》《荆钗记》这两个唱段。

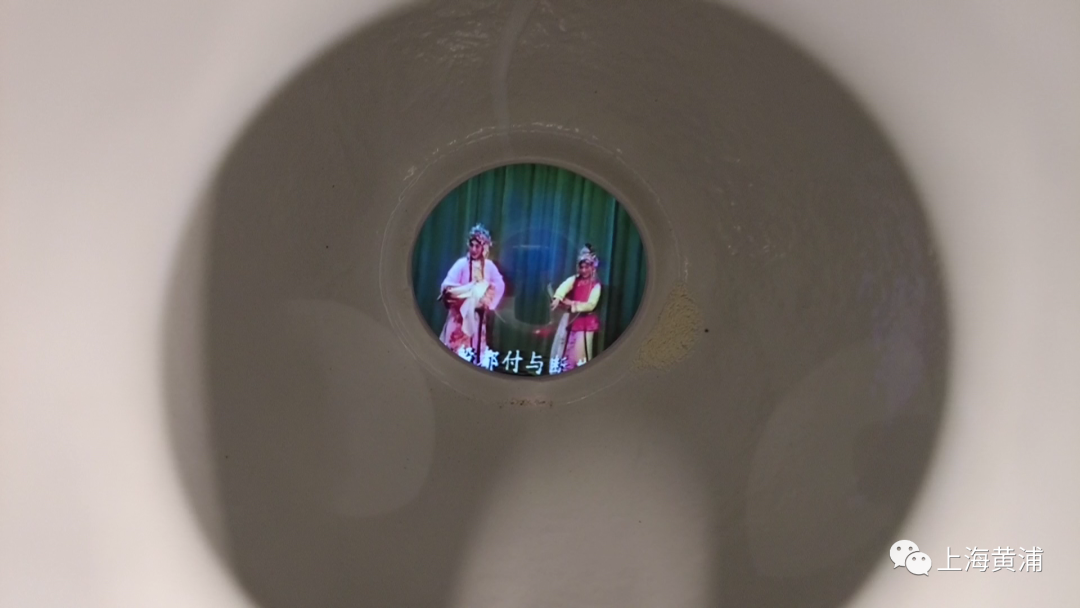

这28个花瓶内含装置,观众可以通过瓶口,观看28段昆曲经典视频。

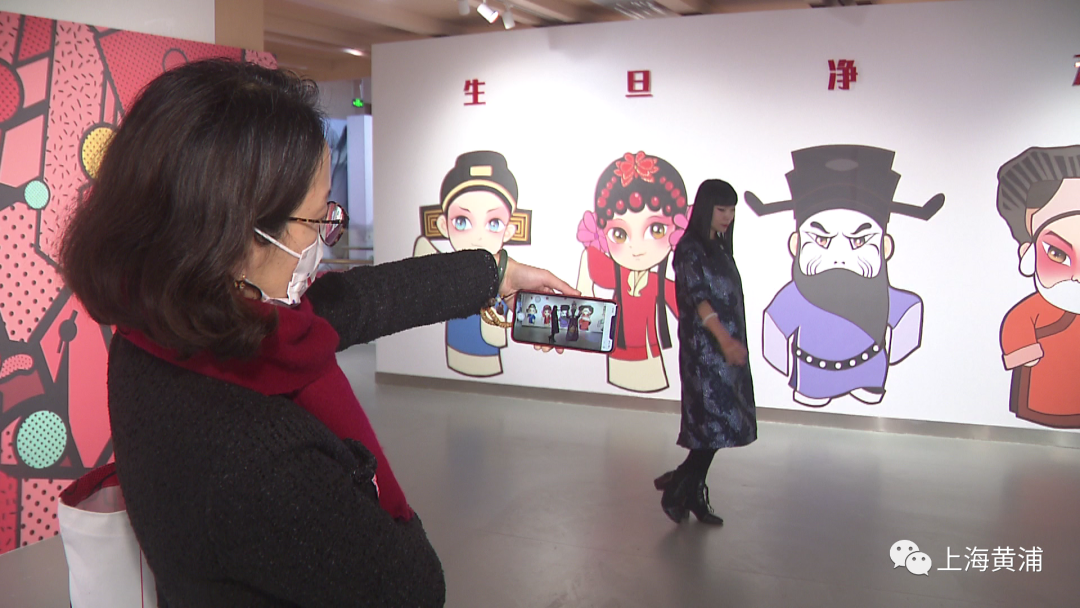

最让人称奇的就是这个互动装置。观众只要用手机扫描,然后步入这个场景中,手机画面就会展现真实人物与虚拟人物同台唱戏的场景,感受到虚拟空间中的昆曲魅力。

一位正在认真观看的观众告诉记者,参观了俞老的这个展览觉得有点小激动,在疫情期间能够办这个大型的展览特别好。俞老的一生其实也是新中国以后中国昆曲,包括戏曲事业发展的一个脉络。这次展览比较全面地展现了俞老的从艺历程,以及为戏曲教育、戏曲事业做的贡献,可以激励我们后人为戏曲事业的振兴更加努力地去工作。

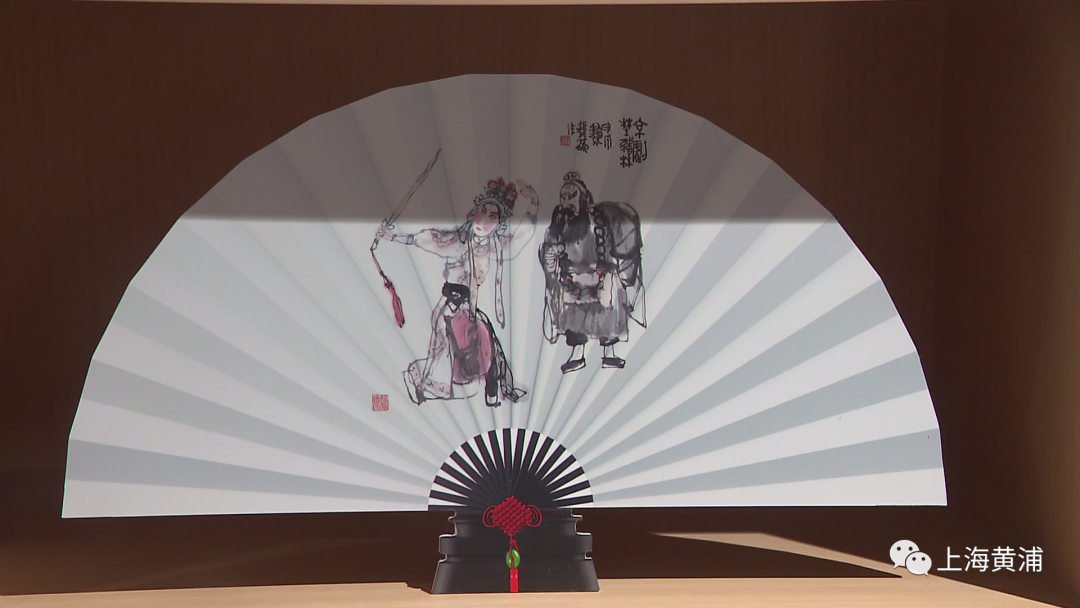

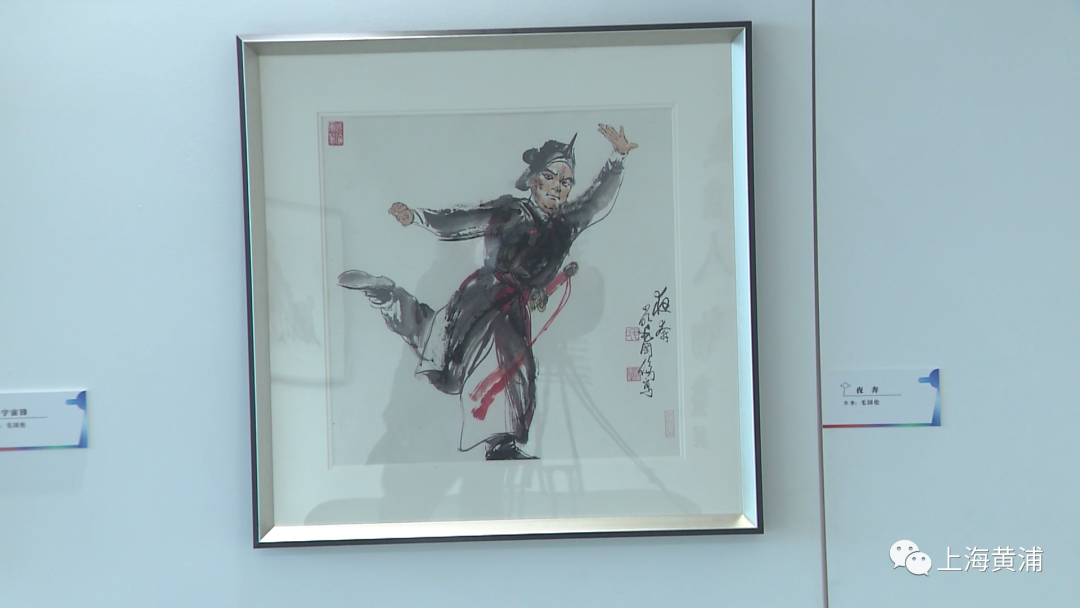

展览还开发了多个文创产品,这些扇子的人物像,都是著名画家根据昆曲各个剧目中的舞台人物造型创作而成。而这些丝绸布就是根据昆曲戏服上的纹理图案创作的文创产品,让人感受到传统戏曲离我们的日常生活并不遥远。

而这些丝绸布就是根据昆曲戏服上的纹理图案创作的文创产品,让人感受到传统戏曲离我们的日常生活并不遥远。

策展人、上海戏剧学院教授杨青青表示,中国传统文化的传承真的是需要一种活化,需要一种当代性。比如传统中国戏曲服饰的纹样,在档案馆中能看到那么多,在博物馆里、在舞台上也能见到,但是它真的要传承的话,就不仅仅是要存在于舞台上、存在于在镜框中,或者是说是存在于书面里,它应该是渗透在我们生活方式里面。“在年轻人的审美里面,融入戏曲艺术的当代生活方式是被接受的。”

上海艺术研究中心主任夏萍告诉记者,江南昆曲大会是由两个展览和一场演出以及多场系列活动所组成的。这次开幕的俞振飞诞辰120周年纪念展,是对去年在上海历史博物馆的相关展览在内容上进行了改版,突出了叙事与传艺的结合,同时又增加了昆曲的基础知识,把档案进行了活化。这个展览在形式上更具当代化、亲民化和交互化,期待观众更好地来感受戏曲艺术的魅力,领略一代宗师的风采。

江南昆曲大会响应国家大力发展非物质文化遗产数据化的号召,利用上海艺术研究中心和上海艺术档案馆戏曲艺术资源,虚实结合,开发新的展示形式,向当代观众们提供寓教于乐的展示、演出、活动、教育和社交等服务,让年轻观众通过可参与、可体验、可感受的展示形式,读取文化内容、感受“俞派艺术”魅力,领略江南昆曲之风采。展览将对外免费开放到2月28日,春节期间也将开放。