保护与传承并重,这6个非遗项目是怎样“出圈”的?

近年来,青浦区练塘镇始终坚持“保护为主、合理利用、传承发展”的工作指导方针,立足历史文化资源优势,多措并举,不断加大非物质文化遗产挖掘、保护、传承与发展的力度,打造练塘镇独特的非物质文化遗产名片。目前,练塘共有非遗项目6个,其中,国家级非遗项目1个:青浦田山歌;市级非遗项目1个:土布染织技艺;区级非遗项目4个:匍经、练塘糕团制作技艺、庆号习俗和练塘茭白叶编结制作技艺。如今,这些非遗文化通过与新媒体、互联网不断有机耦合,运用市场化手段开发更多载体和场景,让其走入大众视野,从“破圈”到“出圈”、从“活起来”到“火起来”中让非遗展示时代新韵,与练塘古镇相映生辉。

田山歌

以文化为依托,将弘扬非遗文化和发展现实文化有机统一、紧密结合,在继承中发展、在发展中创新。作为国家级非物质文化遗产项目“田山歌”的发源地,泖甸村积极打造“一村一品”田山歌特色文化品牌,成立田山歌志愿服务队,发挥田山歌传承基地的阵地作用;在唯实希望小学专门开设了“非遗进校园”田山歌传承班,厚植人才沃土、传承后继有人;此外,田山歌传承人杨晓峰和李芳与上海著名作曲家彭程进行了传统与现代音乐的音符碰撞,经过前期深入的田野采风及后期创新编曲,创作歌曲《新五更学文化》,在蟠龙天地用音乐唤醒江南之美,唤醒非遗文化新活力,推进田山歌多元化发展。

土布染织

以创新为驱动,增强非遗传承活力。“土布不土,布布生花”,当下与现代设计巧妙结合的土布文化创意产品越来越成为年轻人的“心头好”。“土布染织技艺”2011年被列入市级非遗保护名录。该技艺凭借一代代匠人口授身传、不断创新得以传承发展。在练塘镇东泖村传习所,设置了工艺展示区、文创产品陈列区以及体验区,摆放有经创新设计的土布玩偶、日常用品等,多材质跨界融合的文创产品和“老物件”,展示了练塘土布制作的精妙工序与发展历史。通过触摸着土布的温度,在一针一线中感悟“土布文化”新美学的意义。

茭白叶

编结

“练塘茭白叶编结制作技艺”2018年被列入区级非遗保护名录。茭白叶编结从历史悠久的草编、柳编技艺发展演变而来,是古老编结技艺与练塘特色农业产业——茭白种植相结合的产物。目前,练塘非遗中茭白叶编结产业化道路发展最为成功,产品主要销往日本和韩国,作为祭祀用品和吉祥物、装饰物,年均产值超过500万人民币。随着乡村旅游热度逐渐攀升,茭白叶编结活跃在休闲游和研学活动中,受到城市游客和学生的喜爱。练塘阿特麦文化创意产业园与茭白编结传承人合作,开设了更多新颖独特的编结课程,创新研发茭白编结手作产品。带动非遗工艺和旅游点形成相互配合、共同发展的良性互动,逐渐形成了集观光、体验、学习于一体的产业集群。

练塘糕团

“练塘糕团制作技艺”2014年列入区级非遗保护名录。练塘糕团制作的历史源远流长,清乾隆年间编纂的《章练小志》中就有明确记载。练塘糕团的良好口碑还得益于“土生土长”的焋糕制作原料,清澈凌冽的太浦河水、丰沃肥厚的青紫泥、绿波荡漾的万亩良田,为这一口“糯叽叽”美味赋予不一样的口感。当下许多乡村创业年轻人看中了“练塘糕团”这一发展前景,加入到制作糕团的行列中来,将之做活做强,打响“练塘糕团”品牌。他们将糕团习俗传承与乡村旅游充分结合,不断扩大了练塘糕团的知名度。练塘浦南村的米乐农庄,将传统糕团制作技艺与乡村振兴示范农场结合,通过“焋糕”的“美食诱惑”让更多游客来到练塘,了解练塘本土稻香文化的魅力所在。星浜村的土莱喜合作社更是引入韩国技术,创新推出特色“米糕”,色泽丰富的外观、绵密软糯的口感,让众多食客纷至沓来、满载而归。

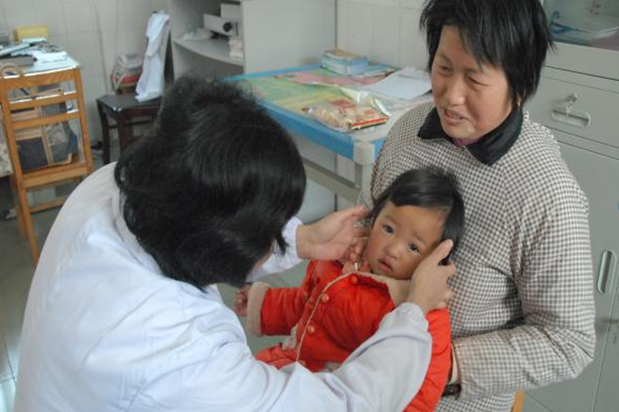

练塘匍经

练塘“匍经”2008年列入区级非遗保护名录。匍经作为一门民间医术,流传久远,据第二代传传承人张水英称,匍经的理论知识来源于《经书》,匍经对五岁以下婴幼儿感冒、发烧、腹泻、呕吐、惊厥等症具有良好的治疗效果,尤其是新生儿的厌食、夜啼等症状。在练塘农村地区,匍经依然得到许多人的信赖。目前,已经完成上海市第五批乡村振兴示范村验收工作的东厍村,在建设过程中就特别注重匍经文化的展示,在新建成的村史馆中还专门设立了展示篇幅,让参与者通过对匍经的学习了解、深入研究和亲身体验,树立文化自信,感受其深厚文化底蕴。

庆号

以知礼行天下,不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新。传统礼仪文化自然而深刻地影响着我们的国家文化。练塘“庆号习俗”2018年列入区级非遗保护名录。庆号是练塘地区流传百年的地方性成年礼习俗,从某种程度来说,它是中国古代冠礼的延续和变异。“庆号”习俗有一套严格的仪式过程,依次是确定“庆号”时间和人数,确定“字辈”和“名号”,书写号单,然后“庆号弟兄”敲锣打鼓将号单按家送去,分别张贴在各家客堂的墙上。同时,将所有“庆号弟兄”的小名和号名写在一张大红纸上,张贴在村庄中的显眼位置,以便村民知晓。随着历史文化情境的变化和社会经济结构的变迁,“庆号”习俗愈加展现出浓厚的地方性色彩,原本个体化的成年礼仪,逐渐成为一种集体性的共同仪式,起先的象征表意功能不断向组织功能过渡,并注入了“兄弟结义”这一社会性的内容,这是冠礼所没有的。“庆号”承载着人与人之间感情的缔结,同时也传递着中华民族团结一心、自强不息的民族基因。

非物质文化遗产是人类智慧的结晶,是民族古老记忆的延续,在促进文化的多样性和激发人类的创造力等方面具有重要的价值。下一步,练塘镇将继续贯彻落实党的二十大精神,通过加大资金投入、培养人才梯队、培育特色品牌,持续做好非遗传承和保护工作,将非遗工作与练塘“三色”资源禀赋相结合,创设、申请一批具有练塘特色的非遗产品商标,有规划地推动非遗产业更加市场化发展,打造具有地标性影响力的练塘非遗品牌,通过非遗与现代的不断碰撞融合,焕发不一样的生机活力。